物联网温室大棚智能化系统解决方案

一、系统简介

结合最先进的网络通信、自动控制、物联网及软件技术,专注为农业温室、农业环境控制、气象观测而开发生产的环境自动监测控制系统。该系统的使用,可以使温室运行于经济节能状态,实现温室的无人值守自动化运行,降低温室能耗和运行成本,可以为植物提供一个理想的生长环境,并能起到减轻人的劳动强度、提高设备利用率、改善温室气候、减少病虫害、增加作物产量等作用,实现温室大棚集约化、网络化远程管理。

同时,该系统还可以通过手机APP、平板、计算机等信息终端向管理者推送实时监测信息、报警信息,实现温室大棚信息化、智能化远程管理,充分发挥物联网技术在设施农业生产中的作用保证温室大棚内环境最适宜作物生长实现精细化的管理为作物的高产、优质、高效、生态、安全创造条件,

帮助客户提高效率、降低成本、增加收益。

二、系统架构

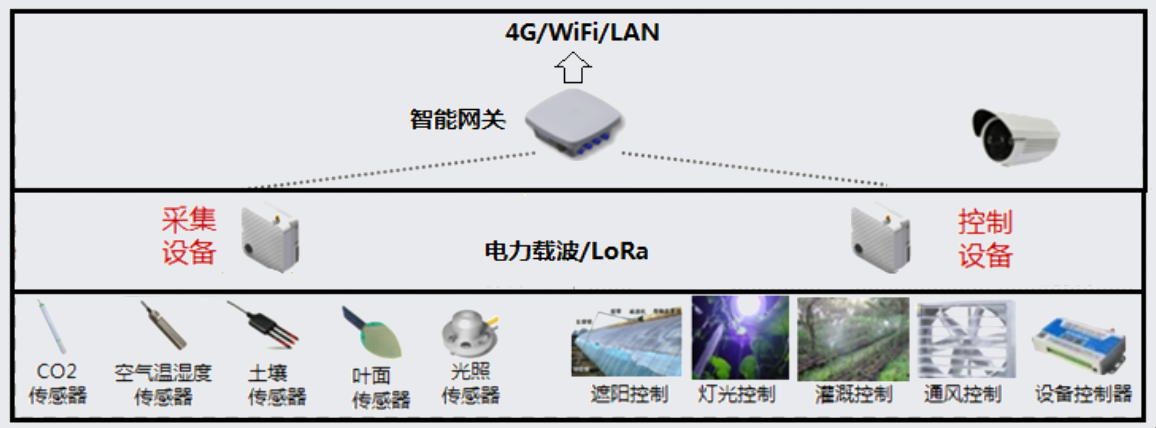

感知层:对园区温室内的各种信息进行全面的采集与监测。

传输层:4G、WIFI、LAN上行通讯, LoRa、电力载波、RS485/232下行通讯。

应用层:对信息进行处理,智能决策,信息发布,并对园区温室设备进行控制。

三、系统组成

1、结构图

本系统可以模拟基本的生态环境因子,如温度、湿度、光照、气压、太阳紫外线、土壤温湿度、CO2浓度等,以适应不同植物生长繁育的需要,它由智能监控单元组成,按照预设参数,精确的测量温室的气候、土壤参数等,并利用手动、自动及联动三种方式启动或关闭不同的执行结构,控制卷膜、风机湿帘、生物补光、灌溉施肥等环境控制设备,自动调控温室内环境,达到适宜植物生长的范围,为植物生长提供最佳环境。

2、监测设备

包括温度监测、湿度监测、土壤水分监测、CO2浓度等监测设备。这些装置相当于整个控制系统的眼睛,实时监测大棚的状况,以便实施控制。

3、控制设备

如各湿帘风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温,补光,CO2

发生装置,照明控制装置等执行机构。这些装置相当于整个控制系统的手,自动控制系统的指令通过这些设备得到执行,以达到远程或本地自动控制目标。

3.1温度控制系统

降温功能:夏季采用自然和强制通风降温的方式进行降温。由控制器根据目标温度与实际室温的偏差以及室温的变化率进行模糊计算。首先开启顶开窗系统进行自然通风调整温室内的温度,经过时间判断后,如果温度值还不能降低,再开启侧窗系统。如自然通风不能降低温室内的温度值,则由电脑关闭自然通风,采用强制通风的方式来控制室内温度。如果温度还下不来,则开启湿帘水泵,如温度还降不下来,则计算机会开启温度过高报警,提示用户需增加降温设备。

自动升温功能:冬季采用暖气加温的方式,由控制器根据目标温度与实际室温的偏差以及室温的变化率进行模糊计算,通过调节暖气恒温阀的开合度来控制室内温度。温度控制范围及精度分别为

35-40℃,±1℃。

3.2通风控制系统

由室内传感器采集室内部的上,中,下三部温度值来进行模糊计算出室内的温差值,如果温差值过大,则自动开启循环风机。同时采集室内的湿度值,如果湿度值偏差过大,也自动开启循环风机,以平衡室内的湿度偏差值。还可以根据二氧化碳浓度选择开启或者关闭循环风机。

新风换气机可由电脑操作人员通过控制进行人工操作,也可以进行定时通风来达到通风换气的目的。

3.3光照控制系统

遮光控制功能:在光照较高时,计算机通过室外气象站系统采集的高灵敏度光照值,与计算机设定的控制目标进行对比,如高于计算机设定目标值,则自动展开外拉幕,进行遮光。如低于计算机设定目标值,则自动收拢外拉幕。也可以由控制器定时进行遮阳,或者由工作人员通过控制器操作。

补光控制功能:计算机通过室内数据采集器传回来的高灵敏度的光照值,与设定目标值进行对比,如高于设定目标值,则自动关闭补光灯。如低于设定目标值,则自动打开补光灯。同时,内部有一个光照累积时间的设置值,如累积时间不够的话,则补光灯会在选定时间打开补光灯,进行补光。可通过

30组定时器,来设置不同时间,开启补光灯,开多长时间。

3.4水分控制系统

自动控制:计算机内部有一套根据土壤湿度传感器采集的值,与设定目标值进行对比,如高于设定目标值,则自动关闭灌溉阀门。如低于设定目标值,则自动打开灌溉阀门。

定时控制:轮灌方式,可设定在某个时间段,进行灌溉的方式,可每个小时,灌溉一次,同时也可设定灌溉的次数。有效的保护了水泵,同时也使土壤更好的吸收水分。

3.5湿度控制系统

自动控制:计算机内部有一套根据室内湿度传感器的值,与设定目标值进行对比,如高于设定目标值,则自动关闭喷雾阀门。如低于设定目标值,则自动打开喷雾阀门,将其湿度调整到最佳状态。

定时控制:轮灌方式,可设定在某个时间段,进行喷灌的方式,可每个小时喷灌一次,同时也可设定喷灌的次数。有效的保护了水泵,同时也使土壤更好的吸收水分。

3.6视频监控系统

该功能模块可用于探测农作物的生长情况,病虫害情况,并可以监管其他环境调控设备是否在正常执行命令等。

3.7其他控制模块

该系统设计了多个节点,以便随时可以添加所需的传感器和调控设备,从而完成多种功能融合。